Este arguto jogo de palavras da primeira parte do título foi retirado de uma obra do ensaísta e professor da Universidade Federico II de Nápoles, Tommaso Montanari. O ensaio Privati del Patrimonio (Einaudi, 2014) pretende elucidar o leitor sobre o perigo corrosivo da entrada dos privados na gestão do património cultural público italiano, procurando, portanto, responder às questões “Porque não?” ao seu ingresso e “Qual o mal?” que disto advém e o quão nociva pode ser a sua acção no desenvolvimento e difusão da cultura.

O título do livro e a breve menção do objectivo do seu conteúdo são deliberadamente mencionados para poder ilustrar a questão sobre a qual me debruçarei baseada no exemplo da mostra sobre a obra de Josefa de Óbidos, em exposição no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) até dia 6 de Setembro. Por meio desta justaposição, pretende-se com este texto dar uma amostra da realidade mercantil e circense em que se tornou o património cultural nacional, utilizando o exemplo da própria exposição e de como os responsáveis pela organização do evento falharam no incentivo do público geral, e em particular do público jovem.

Como descrito pelo MNAA, esta exposição reúne «Mais de 130 peças (pintura, escultura e artes decorativas) vindas de várias instituições nacionais e internacionais, os museus do Prado e de Bellas Artes de Sevilla, o Mosteiro do Escorial e de inúmeras colecções privadas, portuguesas e estrangeiras [...]» e como daqui se intui, uma colecção rica, rara e difícil de reunir e expor ao público. A revisitação da obra de Josefa de Óbidos tem como uma das motivações «Mostrar a um novo público as suas pinturas, muitas em colecções privadas[...]»., situação que complica a exposição e a apreciação do trabalho de uma talentosa pintora que, graças à condição de quase anonimato que a cerca, se torna injusta e quase exclusivamente circunscrita ou relegada às ilhas das páginas insuficientes dos catálogos, ao passo que o público geral não pode livre e equitativamente aceder ao mundo de Josefa de Óbidos, como se de um luxo reservado apenas aos bem-aventurados se tratasse, seja por não possuir meios económicos bastantes para a aquisição dos poucos catálogos existentes, seja por não possuir conhecimentos suficientes sobre a artista – assimetrias que as instituições culturais deviam corrigir, assegurando o acesso de todos os cidadãos ao usufruto da cultura e perseverando na informação, na instrução e no incentivo à (re)descoberta do património nacional.

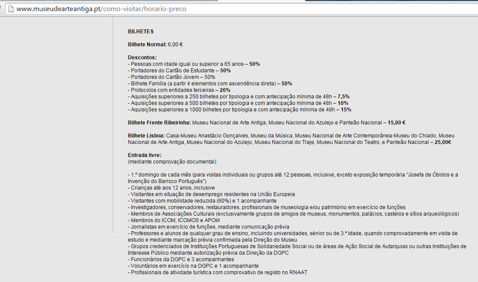

Esta disparidade entre palavras e actos revela-se no preçário estipulado para a exposição. Façamos, por isso, uma comparação, em primeiro lugar entre os preçários da exposição temporária (ET) e da exposição permanente (EP) nos pontos de maior interesse (informação mais detalhada nas imagens). Ora, na EP a entrada gratuita para crianças estende-se até aos 12 anos de idade; o público jovem frui de um desconto de 50% apresentando o cartão de estudante ou o cartão jovem – recorde-se que o portador deste cartão pode ter entre 12 e 30 anos; a entrada é gratuita, por exemplo, para professores e alunos de qualquer grau de ensino, incluindo universidades, quando em visita de estudo mediante marcação prévia. Notemos agora que a entrada na ET é gratuita para crianças até aos 6 anos de idade; o mesmo desconto de 50% para jovens cobre apenas as idades entre os 7 e os 18 anos; os professores continuam a beneficiar de entrada gratuita aquando de uma visita de estudo, porém cada aluno passa a pagar o ingresso no museu: para as escolas dos vários graus de ensino o preço fixado é de 2,50 euros, ao passo que para os universitários o preço estabelecido é de 3,50 euros; sublinhe-se, todavia, que um estudante, como indivíduo que ocupa somente o seu metro quadrado, apenas acompanhado pela sua consciência, mediante apresentação do documento que comprove o seu estatuto, não tem direito a desconto. É de um sabor amargo para o jovem visitante, entusiasmado com o evento, estender o braço, entregar o cartão de estudante e ouvir que o desconto não é válido a menos que esteja acompanhado pelos colegas e pelo professor. Terá de ouvir de novo pela vida fora, como provavelmente já tantas outras vezes ouviu, que os jovens não vão aos museus, que os jovens não se interessam pela cultura, nem pelo património, nem pela história, que vão tão-somente a este tipo de actividades quando lhes são impostas pelas escolas e pelas universidades. Evidentemente que os moços agora devem ambicionar, como disse ironicamente um senhor idoso na bilheteira, pela velhice para poderem entrar nos museus. Que se lhe dê razão, mas perdoe-se-lhe ao mesmo tempo o exagero provocado pelo sentimento opressivo da indignação que sempre ajuda a exaltar o ânimo. Vejamos agora as diferentes tabelas de duas exposições de grande relevo em exibição no museu: “Os Sabóias: reis e mecenas”, de uma colecção proveniente de vários museus italianos, como do Palazzo Madama e da Galleria Sabauda; “Rubens, Brueghel, Lorrain: a paisagem nórdica do Museu do Prado”, a primeira exposição em Portugal que acolheu o acervo do prestigiado museu sito em Madrid.

Como se pode verificar pelas imagens no final da página, e como parece ser regra geral, as exposições temporárias apresentam uma lista de preços sempre mais reduzida e com modalidades de desconto sempre mais pobres paragonando-as à exposição permanente. No entanto, não obstante a sua condição de cabeça de cartaz, repare-se que tanto uma exposição como a outra praticaram o consueto desconto de 50% sobre o preço cheio do bilhete para estudantes. Infelizmente tão-pouco foram considerados outros pontos importantes, como considera o MNAA na exposição permanente, como o desconto para cidadãos com mobilidade reduzida e respectivo acompanhante e a entrada livre a desempregados residentes não só em Portugal mas em toda a UE; pontos que qualquer instituição cultural não pode ignorar, sobretudo uma instituição pública, não excluindo da cultura os cidadãos independentemente do seu estatuto económico e social, esforçando-se por proporcionar condições suficientes que contrabalancem estas oscilações e garantam equitativamente e sem distinção o ingresso de todos os cidadãos nos eventos organizados. A verdadeira função constitucional do património não é a de produzir o desenvolvimento económico, como este neoliberalismo desenfreado nos quer fazer crer sobre qualquer coisa, mas o próprio desenvolvimento da cultura. E evoque-se a propósito disto a Constituição da República Portuguesa:

- capítulo III, artigo 73, nº 1: Todos têm direito à educação e à cultura; nº 3: O Estado promove a democratização da cultura, incentivando e assegurando o acesso de todos os cidadãos à fruição e criação cultural, em colaboração com os órgãos de comunicação social, as associações e fundações de fins culturais, as colectividades de cultura e recreio, as associações de defesa do património cultural, as organizações de moradores e outros agentes culturais;

- capítulo III, artigo 78, nº 2: alínea a) Incentivar e assegurar o acesso de todos os cidadãos aos meios e instrumentos de acção cultural, bem como corrigir as assimetrias existentes no país em tal domínio;

Esta estratégia de preços pode ser prejudicial para um museu da importância do MNAA nas suas receitas e poderá mesmo acentuar o desinteresse do público para novas exposições, sobretudo do público jovem. Um artigo do jornal Público divulgado no dia 24 de Julho (“Visitantes dos museus e palácios crescem 10%”), chama a atenção para o crescimento mais ou menos expressivo de certos museus, dos quais consta o MNAA, mas não pelas melhores motivos. Segundo consta, “dos museus em perda no que toca a entradas, a lista é encabeçada pelo Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), com 80.591 (-43,7%), seguido do Museu de Arte Popular (7.708; -12,1%) e do Museu Nacional do Teatro (22.468; -10,3%).”, que desgraçadamente lidera com uma enorme diferença. Vemos, portanto, que o MNAA depois da exposição responsável por acolher o acervo do Prado confrontou-se com dificuldades para contrabalançar o sucesso conquistado – cerca de 80 mil visitantes; a exposição dedicada aos Sabóia sofreu uma ligeira queda em comparação e, por sua vez, a exposição sobre Josefa de Óbidos recebeu cerca de 10 mil visitantes no seu primeiro mês. Reduzir as opções de acesso à exposição herdeira não é receita de grande sucesso, principalmente pelas ambições da exposição sobre Josefa de Óbidos; portanto, porquê esta guinada na abordagem com o público?

Sobre a exposição de Josefa de Óbidos, um outro artigo do Público (“De pintora provincia a mulher culta, a emancipação de Josefa de Óbidos”) confirma que «metade das obras na exposição [...] são empréstimos de privados», logo, como já mencionado, uma colecção difícil de reunir num só lugar, e esta realidade é reflectida pelas poucas exposições realizadas em Lisboa sobre a pintora – a primeira em 1949 no MNAA e outra em 1991 no Palácio da Ajuda –, o que manifesta um desinteresse que provavelmente poderia ser explicado pela condição de provinciana a que foi relegada. Visitou a primeira exposição dedicada a Josefa de Óbidos em 1949, como dá conta do sucedido o artigo, o escritor Miguel Torga, que manifestou o seu desagrado e decepção na entrada respectiva ao dia 30 de Maio do Diário V: «Grande e penosa desilusão. A senhora fazia renda com os pincéis. Que falta de imaginação, que miséria de desenho, que geleia, tudo aquilo!». Diz a autora do artigo que este desprezo de Torga não foi um caso isolado, foi, aliás, partilhado pela maioria dos críticos que por fim concluíram tratar-se de uma artista inferior, «menor, monótona e ingénua», independentemente da fama que gozava entre os coleccionadores, um pequeno nicho de apreciadores que perdurou até hoje. Uma das intenções desta exposição, como assumem os comissários Joaquim Oliveira Caetano, José Alberto Seara Carvalho e Anísio Franco, é «afastar de Josefa o mito de artista provinciana, beata e prendada e apresentá-la como uma mulher emancipada e culta». Juntando este depoimento ao outro citado no início deste texto, acerca da intenção do museu e dos organizadores pretenderem dar a conhecer a um novo público a obra de Josefa de Óbidos, dificilmente se deduz como será apagada esta noção de pintora provinciana olhando para a estreitíssima porta aberta a um mais amplo e “novo público”, salvo a verdadeira ambição seja montar uma grande montra que exponha os vários quadros a novos coleccionadores interessados. Mas este não é um “novo público”, é um público alvo, uma rota de comércio, que pode ajudar a elevar o valor da obra de Josefa de Óbidos, e falemos de valor enquanto somas de dinheiro, um público sobretudo preocupado em aumentar as próprias fortunas, recompensado assim pelo esforço com que até hoje pacientemente nos privou dos trabalhos da artista. O novo público é sim aquele a quem está vedada esta exposição, um público que desde 1991 não teve direito a uma nova abertura destas colecções privadas que agora se encontram expostas num museu público. É assim que se pretende mudar a reputação de Josefa de Óbidos, dando-a a conhecer aos mesmos coleccionadores que detêm a sua obra e aos críticos que a estudam? A estes, coloco as mãos no fogo, é-lhes concedida entrada livre, algo que nem na tabela de preços está previsto para visitantes cuja idade vá além dos 6 anos. Esta inacessibilidade alimenta e perpetua a fama de Josefa de Óbidos como pintora de província, de bolinhos e de geleia, como disse Torga, e acentua este anonimato, esta surda estranheza instalada entre gerações (afinal de contas passaram já 24 anos desde a última mostra) que, excepto o caso de terem estudado Belas Artes ou lido, fruto do estudo ou da curiosidade, algum manual de arte que dedique meia dúzia de linhas a Josefa de Óbidos, ou ouvido mencionar o seu nome, ou lido os diários de Torga, cujas declarações polémicas podiam estimular a curiosidade em verificar a validade da apreciação feita pelo autor, pouco conhecem sobre o tema.

O copioso número de imagens digitalizadas facilita o acesso à visualização de fotografias de várias pinturas da autora, coisa que por si justifica os preços e a ausência de descontos para os vários visitantes? Se sim, qual o sentido sequer de inaugurar uma exposição? Será o futuro dos museus um edifício digital com imagens emolduradas, dispostas numa certa ordem, com uma legenda e uma explicação acessível por meio de um simbólico pagamento? O artigo do Público explica a organização temática da exposição e qual a intenção de cada sala, que cobre o período de aprendizagem de Josefa com o pai, a fase das naturezas-mortas e das influências de Francisco Zurbarán (conhecido como “Caravaggio espanhol”), até à fase de maior maturidade; e graças a esta minuciosa organização, um dos curadores da exposição, Anísio Franco, facilita a nossa argumentação: «Aprendi mais nesta semana demontagem do que numa vida de fotografias». Uma pena que esta aprendizagem e todas as noções sejam acessíveis a um público restrito; uma pena deixar de fora a importante fatia que representa o público jovem, dos 18 adiante, aquele que mais deve ser incentivado e cultivado, pois, afinal de contas, serão os responsáveis por ensinar e transmitir o legado cultural e patrimonial às gerações futuras; uma barbaridade impedir, num período de crise social e económica, perante as dificuldades por que muitas famílias passam, que pessoas sujeitas a viver com o mínimo para a própria subsistência não possam beneficiar de entrada livre ou de um desconto mais generoso – ou merecem mesmo não ver a mostra?, perguntariam alguns cépticos; se a sua condição não lhes permite, quem sabe como chegaram a um ponto assim extremo, talvez fossem preguiçosos, provavelmente isso, se fossem trabalhadores sérios teriam a confiança e a segurança reforçada do patrão, dado que os despedimentos em massa, devido a falência, a fuga fiscal, a branqueamento de capitais, são apenas um pequeno e desditoso caso isolado –, situação que, como se viu anteriormente, viola a Constituição. Relembremo-la: “Incentivar e assegurar o acesso de todos os cidadãos aos meios e instrumentos de acção cultural, bem como corrigir as assimetrias existentes no país em tal domínio”. E aqui urge abrir outra questão sobre o panorama da cultura nacional que se nos apresenta: a cultura é um bem comum e de acesso igualmente comum, ou é um luxo? Abrindo um parêntesis para reflectir sobre esta interrogação leia-se esta vinheta de Calvin & Hobbes, de Bill Waterson: