O silêncio de João da Ega e o cão de Cesariny, ou sobre como a literatura portuguesa me arruinou a vida

/Para os amigos muito amados:

C., na tristeza da sua grande paixão, para que

não se esqueça de segurar a beleza.

E para o Pedro, que nunca escreveria

este texto porque ama demasiado Ricardo Reis.

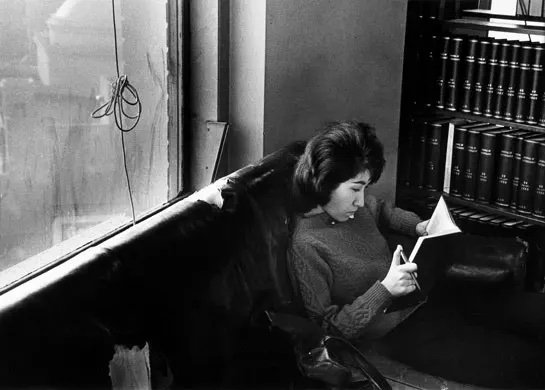

André Kertész, universidade de Long Island, Nova Iorque, 1963

A tristeza, o modo como ela funciona, é transparente e simples, cru como uma cor básica, como branco ou negro, ou como pornografia. Não admite nuance, é uma forma muito particular (e talvez mecânica) de monotonia. A tristeza eu aprendi-a na escola, nas aulas de literatura portuguesa. Já era, é certo, minha e já estava ao meu redor, mas a literatura portuguesa tornou-a visível e inescapável com a leitura de Os Maias de Eça de Queirós. Vinha no currículo, vinha nos excertos escolhidos a dedo nos manuais, e era obrigatória, começava no princípio do 12o ano com Antero de Quental e não parava até nos livrarmos de Ricardo Reis. Não foi com a tragédia grega que aprendi a tristeza. Não há tristeza como fim em si próprio na tragédia grega e, já agora, importa clarificar que, tanto quanto eu o entendo, também não há destino, no sentido em que ele não é pré-determinado e no sentido em que as personagens da tragédia são responsáveis pelas suas escolhas. Não foi com os gregos que aprendi a tristeza. Aliás, desaprendi-a, porque para eles a tristeza é uma necessidade, anankê, que existe como a fome, pede resposta e desenlace, ela pode destruir o mundo, mas, na economia da épica e da tragédia, ela resolve-se ao tocar as suas consequências. Há uma crença nos gestos, no que pode ser feito, que no fundo anula o determinismo. Os gregos vivem o seu destino, com a sua responsabilidade, não são vítimas dele. Por isso, os gregos ensinaram-me, se não como curar a tristeza, pelo menos como me defender dela. A sua extraordinária individualidade, mal resolvida ao longo de todo o período arcaico, que é uma corrente de energia partilhada por uma sucessão de vozes muito fundas, sem tempo histórico porque são mitologia, e profundamente habitáveis (que é no fundo o que a poesia é), de todo o período clássico, por boa parte da comédia nova, essa individualidade que é nitidamente reinventada no período helenístico, até chegarmos ao último dos poetas de Alexandria, que para mim é o romano Catulo, nascido em Verona algures entre 87 e 84 a.C., às suas líricas feitas de auto-paródia, desespero erótico e lucidez, de profunda desconfiança da mediocridade que o rodeava e que no fundo começava por ele, não é forma nenhuma de tristeza para mim. Não é. De Catulo é a errância e o desassossego precursor dos poetas beatnik americanos, que não se confunde de modo nenhum com a tristeza cósmica e atmosférica daquele ajudante de guarda-livros que muitos séculos mais tarde viria a cantar de tristeza, mesmo quando essa tristeza era nele paródia, na cidade de Lisboa. A tristeza de Catulo não é a de Bernardo Soares. Bernardo Soares, no fundo, é discípulo não de Homero, o poeta que ele diz, cerca de 23 de Março de 1930, que gostaria de ser ao luar, mas de Carlos Eduardo da Maia.

A minha tristeza, então, quando é em mim irresolúvel, quando está comigo e é inexplicável, é sem dúvida produto de a ter lido nos bancos da escola enquanto lia Os Maias, sublinhada por Bernardo Soares e confirmada como inescapável modo de existir, não de viver, naquela cena final de um romance publicado pouco menos de um século mais tarde que o romance de Eça, Os Cus de Judas de António Lobo Antunes, naquela visita do narrador às tias que, olhando o sobrinho, regressado da guerra colonial, lhe dizem que nem ela chegou para fazer dele um homem. Aquelas tias são as tias de todos nós, e são, no fundo, uma variação sobre a conclusão fundamental a que chega João da Ega naquela única cena que era fundamental aprendermos para a papaguearmos sombriamente no exame nacional, esse ritual de passagem que nos permitira entrar na faculdade e começar a nossa vida adulta. Cumprimos esse ritual com aquela sentença de Ega em que ele conclui “falhámos a vida, menino,” antes de ele e Carlos da Maia, de seguida, quase de certeza, perderem o americano. Mas não se confundem com as parcas, aquelas tias de António Lobo Antunes, não podem cortar o fio vital da vida, elas existem para confirmar e prolongar a tristeza. E é tristeza porque essa concretização do percurso do narrador de Os Cus de Judas se torna explícita, naquela cena, como determinismo, não por ser tristeza, mas porque deriva dessa cena final de Os Maias, pertence à mesma tradição.

A tristeza, que não é o mesmo que depressão, pode ter uma função vital que tem a ver com empatia, é talvez aquela coisa que no Soneto V faz Garcilaso de La Vega dizer com uma lucidez alucinada de uma forma de não aceitar a pena que é litigação, maneira de combate, mi alma os ha cortado a su medida. Não é por nada que Madrid tem uma Plaza Mayor e nós um Terreiro do Paço, uma dá exactamente para aquilo que a rodeia e o outro para o amplo vazio. A tristeza talvez contenha na lucidez que lhe é própria o mecanismo da sua própria rejeição, mas apenas quando nenhum destes dois elementos é um vício absurdo, um indestrutível remorso que não poupa nem perdoa nada nem ninguém. A condição da tristeza de Carlos Eduardo da Maia pode até confundir-se com a de Édipo, mas não é a de Édipo. Édipo, segundo Sófocles, não foge para Paris, não passa as suas manhãs cheio de tédio e tristeza a conduzir pelo Bois: cega-se, vai para Colono, morre entre os atenienses a amaldiçoar os tebanos, e Creonte também não é nenhum Eusebiozinho, no fundo, uma figura central para entender o tipo de tristeza que está em causa em Eça.

Na escola, li Os Maias de cabo a rabo sem que ninguém tivesse tido em momento nenhum a decência, a gentileza e a lucidez de pronunciar a palavra tristeza. Aliás, essa tristeza é persistente, é em tristeza que acaba a cega paixão que une Pedro e Maria Monforte, é de tristeza que morre Afonso da Maia, e é uma pesada tristeza a companheira de fuga de Carlos Eduardo. É companheira de fuga, não é vista como forma de resposta. E isso é porque a tristeza, em Os Maias, é cobarde. Não era de Eça a tristeza, também, mas ele materializou-a e canonizou-a quase como génese da nossa modernidade toda, não apenas da literária, na mistura de misoginia e cobardia moral que é a trajectória, pré-determinada, dos homens da família Maia, e que já vinha de trás, começa em As Folhas Caídas, é uma misoginia do olhar, mulher enquanto paisagem e queda. Criticou-a, e bem, acho, Paola d’Agostino na sua reescrita inquieta de Os Maias a partir da perspectiva de Tancredo e Maria Monforte, em Tancredi, o Napolitano, no extraordinário relance de um olhar, mais do que italiano, napolitano (a partir do contexto do ressurgimento italiano) sobre a Lisboa e a intriga do romance de Eça. E Eça até pode ter aprendido o que havia a saber sobre determinismo com Zola e com Flaubert, com Madame Bovary, até porque é mais ou menos a trajectória de Flaubert aquela que Eça imita, no percurso que vai de Bovary/Maria Eduarda a Salammbô/ Gonçalo Mendes Ramires, e certo é que Os Maias podem ser uma crítica a esse determinismo, mas reiteram-no, a voz de Ega, quando dissonante, não convence, é a voz de um sofista. Aliás, o seu carácter e o de Carlos Eduardo da Maia emergem em estado bruto numa das últimas frases que Carlos pronuncia “Sobretudo, não ter apetites. E, mais que tudo, não ter contrariedades.” Ao que o narrador acrescenta “Ega, em suma, concordava.”

É a concordância de Ega, claro, o que aqui me perturba. Então e o estômago, de que, segundo ele próprio na página anterior, tudo depende? Mas como assim, João da Ega? O que aconteceu a não ter apetites? Não o estômago que espera jantar o paiozinho que Carlos Eduardo da Maia queria muito ver cozinhado para o jantar no dia daquele encontro com Ega e sobre o qual vai murmurando inanidades enquanto os dois amigos procuram uma tipoia, Carlos afinal sem apetites e receoso de contrariedades, mas morto de fome. Não é o estômago de Carlos Eduardo que aqui me importa. Esse demonstra simplesmente o que já sabíamos, que a vida é demasiado longa para ser trágica, que a fome e a humanidade têm um elo irracional chamado sobrevivência, e que essa é, muitas vezes, o lado indómito da natureza que se perpetua e se recicla enquanto ruína – mas em Os Maias essa reciclagem não é reinvenção, é convalescença, um pretexto para sancionar a akrasia em que ambos caíram e que pelo menos Carlos Eduardo confunde, hipócrita e cobardemente, a meu ver, com uma estoica ataraxia. O fatalismo muçulmano que ele diz ser a solução para o romantismo do qual nem ele nem Ega conseguem escapar, sendo que ambos reconhecem que os que se dirigem apenas pela razão não vivem, é justamente uma variação viciada dessa busca de racionalidade, desse modelo inatingível que não conseguem deixar para trás e que vai contra a sua natureza. Sabe alguma coisa sobre isso João da Ega, mas ele não diz a Carlos Eduardo da Maia o que era preciso dizer ao intuir isso, e torna-se então um mau amigo, com uma má consciência. Porque Ega não é Carlos Eduardo da Maia, não é o homem quebrado que não regressa de um erro trágico que o destrói, Ega vê, como Carlos não pode ver, aquilo que não diz a Carlos. Quando Carlos nota que vivera apenas dois anos no Ramalhete mas parecia ter lá “metida a vida inteira,” Ega chega explicitamente à conclusão que isso assim parecia a Carlos porque era o momento da sua vida em que ele tinha vivido com paixão. E este é um pensamento por onde, com um pouco mais de distância, com um pouco menos de sentimento romântico trágico, perpassaria uma necessária intuição dionisíaca, pela qual talvez ambos pudessem escapar tanto a um sentimentalismo romântico como a uma excessiva racionalidade: um impulso dionisíaco que é necessário, vital e que na verdade é até uma alegria que aqueles dois amigos em certo sentido partilham na capacidade que ainda têm de se encontrar. Mas é um pensamento que não sai da boca de Ega. E permanece não dito, como quase tudo em redor de Carlos depois de se revelar quem é Maria Eduarda, incluindo a degradação do seu carácter, e torna-se anátema, mancha moral que, de resto, já vinha de trás, do carácter de Pedro.

E regressa, essa concordância, repetida numa acéfala tonalidade horaciana, em Ricardo Reis naqueles versos escritos, cerca de 1930, que em nada se confundem com o mundo de Horácio, com a música torrencial e generosa (não é uma raridade em Horácio, pertence ao mundo dos amigos, dos lupanares, mau grado a sua misoginia, do amor, do seu entendimento de Roma, da atração e repulsa que ele sente pelos aristocratas com quem se dá, é visível até na graxa medíocre que ele dá a Mecenas) do seu carpe diem, não se confunde, também, já agora com o mundo de Álvaro de Campos: “Quer pouco: terás tudo./Quer nada: serás livre.” São versos para preparar a morte, estes de Ricardo Reis, que pedem que se viva sem paixão, com uma enorme indiferença mesmo em relação àquilo que se possa amar, e, por isso, com uma enorme cobardia. É uma frase para aristocratas aborrecidos, que como sucede normalmente com aristocratas, acham que vivem sem qualquer privilégio, porque se esquecem deles, acham que não os têm porque sempre foram seus. É um mundo insustentável esse, no qual, no fundo, talvez se exista, mas onde não vive ninguém.

Para mim, ao escrever estes versos, importa dizê-lo, Ricardo Reis, vive não naquela pensão junto ao Tejo onde José Saramago o imaginou de regresso do Brasil, em O Ano da Morte de Ricardo Reis, mas na casa das tias na Rua Barata Salgueiro, em Os Cus de Judas. Ao pronunciar estes versos sei que ele está, sem dúvida, lá escondido, atrás da consola império de coxas tortas, onde repousam também as molduras dos defuntos generais portugueses.

É ao estômago em causa nessa cena que quero chegar, pois é também estômago o que está em causa no encontro do narrador com as tias em Os cus de Judas, na tal casa da Rua Barata Salgueiro, que é já jazigo e não casa, a que o narrador regressa depois de regressado da guerra. Vale a pena reproduzir aqui na íntegra o que se lê nessa cena:

Instintivamente coloquei-me na atitude hirta e séria que se oferece aos fotógrafos de feira, examinando-nos por detrás das grossas lentes impiedosas das máquinas de tripé, ou em sentido, como quando cadete, em Mafra, perante o mau humor autoritário e crônico do capitão, a franzir-se de botas afastadas numa arrogância agourenta. Cheirava a cânfora, a naftalina e a mijo de siamês, e apeteceu-me veementemente sair dali para a Rua Alexandre Herculano, onde, pelo menos, se visionava, no alto, um bocadinho turvo de céu. Uma bengala de bambu formou um arabesco desdenhoso no ar saturado da sala, aproximou-se do meu peito, enterrou-se-me como um florete na camisa, e uma voz fraca, amortecida pela dentadura postiça, como que chegada de muito longe e muito alto, articulou, a raspar sílabas de madeira com a espátula de alumínio da língua:

— Estás mais magro. Sempre esperei que a tropa te tornasse um homem, mas contigo não há nada a fazer.

E os retratos dos generais defuntos nas consolas aprovaram com feroz acordo a evidência desta desgraça.

Não, não, siga sempre em frente, vire na primeira à direita, na segunda à direita a seguir, e como quem não quer a coisa está na Praceta do Areeiro. A salvo. Eu? Fico ainda mais um bocado por aqui. Vou despejar os cinzeiros, lavar os copos, dar um arranjo à sala, olhar o rio. Talvez volte para a cama desfeito, puxe os lençóis para cima e feche os olhos. Nunca se sabe, não é? Mas pode bem acontecer que a tia Teresa me visite.

Esta praça do Areeiro, no fundo, é análoga, mas bem diferente de outra. Está unida, é irmã da praça onde se demorou o outro grande discípulo europeu de Louis-Ferdinand Céline e do seu Voyage au bout de la nuit, o Patrick Modiano de outra trilogia sobre uma guerra (a Segunda Guerra), La Place de L’Étoile. Quase exactamente contemporâneos (Lobo Antunes e Modiano, não os seus protagonistas), o narrador de Lobo Antunes, tal como o de La Place de L´Étoile, Raphael Schlemilovitch, é perseguido pela memória da guerra, mas Raphael Schemilovitch, que é vítima e agressor ao mesmo tempo, ao contrário do narrador de Lobo Antunes, sabe que não há complacência a ter com o modelo, sabe que nada no anti-semitismo de Louis-Ferdinand Céline se pode confundir com literatura e tem de ser visceral e violentamente parodiado, a partir de dentro. O interior do narrador de Os Cus de Judas é, no entanto, aquele que continuará perpetuamente a poder ser visitado por aquela tia Teresa que sabe, heteronormativamente pelo menos, o que é ser um homem, e sabe que nada fará dele um homem. E o que é um homem, o que é, afinal, uma pessoa? Não explode, o narrador de Lobo Antunes. Não responde a quem, ao contrário dele, na verdade não viu e não entende o que eram os homens, essa interminável geração de homens quebrados que desfilam por toda a trilogia de O conhecimento do Inferno, que em nada se parecem com os generais que estão nas fotografias. Mas não são as parcas, estas tias, são a velha autoridade bafienta de um outro ídolo, mais opressivo, que mais tarde, demasiado tarde, fora de romances, cairia finalmente da sua cadeira.

Onde há gente? Álvaro de Campos começa a conseguir chegar lá naquele “Poema em linha recta,” que principia com aquele verso absolutamente essencial, talvez património imaterial da humanidade em que diz “Nunca conheci quem tivesse levado porrada.” Este “Poema em Linha Recta,” desconfio eu, tem na sua sequência lógica, um certo poema daquele que mais parodiou Pessoa, Cesariny, aquele poema que começa com o verso “falta por aqui uma grande razão” e que continua: “uma razão/ que não seja só uma palavra/ ou um coração/ ou um meneio de cabeças após o regozijo/ ou um risco na mão/ ou um cão/ ou um braço para a história/ da imaginação” até chegar ao centro, que são aqueles versos: “faltas tu faltas tu/ falta que te completem/ ou destruam.”

Há uns anos, ao escrever sobre uma antologia de poemas de Mário Cesariny que retira o seu título deste poema, Uma Grande Razão, Gustavo Rubim notava:

Por muito que se queira reduzi-lo a filho, talvez dilecto, da famosa desenvoltura retórica de Álvaro de Campos, Cesariny inscreve na língua um acontecimento que nem Campos faria prever. A «grande razão» em falta é bem a marca de pertença ao mesmo mundo da modernidade onde as palavras dizem sobretudo o sentido que não encontram mas há, em Cesariny, uma torção afirmativa que liberta o poema da incessante glosa do confronto com o nada.

Talvez seja a partir desse poema de Álvaro de Campos que se explica porque é que eu acho que é em alguns poetas da segunda geração do modernismo e pós-modernistas que se dissipa o silêncio de João da Ega: entre outros, Sophia, Jorge de Sena, Mário Cesariny, Alexandre O’Neill, Herberto Helder, que seria o poeta que viria a escrever, dionisiacamente:

Li algures que os gregos antigos não escreviam necrológios,

quando alguém morria perguntavam apenas:

tinha paixão?

quando alguém morre também eu quero saber da qualidade da sua paixão:

se tinha paixão pelas coisas gerais,

água,

música,

pelo talento de algumas palavras para se moverem no caos,

pelo corpo salvo dos seus precipícios com destino à glória,

paixão pela paixão,

tinha?

e então indago de mim se eu próprio tenho paixão,

se posso morrer gregamente,

que paixão?

Em “Intercidades,” um poema de 2010 que se tem conservado ao longo das sucessivas reescritas de Mulher ao Mar, Margarida Vale de Gato escreveu: “eu fumo um cigarro entre duas paragens/ leio o Lobo Antunes e penso as pessoas são tristes...” É, em certo sentido, um poema sobre a busca e a nostalgia de um outro tempo, tempo “para sermos barcos à noite,” um modo de resistir ao silêncio condescendente e cúmplice da akrasia, à tristeza, àquilo que nos mata enquanto estamos vivos enfim. E a resposta ao silêncio de João da Ega é essa, não é outra. É a grande razão de Cesariny e a casa, o cão, os salões de um seu outro poema, “Julião os amadores,” cujo sentimento e paisagem emocional acaba por ser bastante análogo ao que se encontra no poema de Margarida Vale de Gato. Se a poesia é o lugar onde a linguagem vai para se estranhar a ela própria, como tão claramente se vê, enquanto projecto poético, por exemplo na poesia de outros poetas da geração de Margarida Vale de Gato, Rita Taborda Duarte, discípula ela de O’Neill e Luíza Neto Jorge, ou de Miguel-Manso, mais próximo de Cesariny e Ruy Belo, entre outros, o que está em causa parece-me ser justamente a formulação de Gustavo Rubim, na torção que ele identifica, “as palavras dizem o sentido que não encontram.” A primeira resposta à tristeza enquanto medo de viver, de amar, de arriscar, talvez seja mesmo a liberdade dionisíaca desse encontro estranho com algumas palavras que nos libertem dela.

Londres, Luton,

26 de Outubro/

Lisboa, Algés

29 de Outubro de 2023