a lição

/o professor está num salário de sessenta mil

e de vez em quando convida a poeta

a vir falar sobre poemas nas suas aulas de poética

o professor frequentemente comenta

que não entende porque é que a poeta

que ele sabe que está num salário de cerca de vinte mil

num emprego que não é a tempo inteiro

não se tenta tornar uma professora também

a poeta normalmente responde-lhe

que não sente que tenha

grande coisa a ensinar a ninguém

e acrescenta talvez desnecessariamente

que não ter um certo tipo de salário

é o preço que ela escolheu pagar

por uma considerável liberdade

a poeta de vez em quando repara

que não se sente

particularmente confortável

nesta amizade

mas também

não particularmente desconfortável

o professor acha a poeta exótica

ela veio de um país estrangeiro

fala a língua dele com um sotaque

que ele a princípio teve dificuldade em classificar

e pensou até de início que ela viesse

de um destes países que estão no centro da europa

certamente não um daqueles lugares mais caóticos

um pouco abaixo da linha dos alpes ou dos pirinéus

a poeta achou que este era

mais um comentário aborrecido sobre sotaques

na vida de uma pessoa

que escolhera viver como poeta

num país estrangeiro qualquer

por razões que não lhe importava

explicar a ninguém

a poeta não costumava pensar muito

em que tipo de relação tinha com o professor

até que um dia ele lhe perguntou

com que palavra exactamente

se poderia descrever essa relação

a poeta pensou que naquela manhã

um dos seus gatos

uma criatura de outro jeito

doce, calma e brincalhona

trouxera para casa um rato

que teve de se fazer de morto

com um grande caos na cozinha

para poder escapar com vida

a poeta pensou em como

prendido o gato

para poder abrir a porta

viu o alívio tenso no corpo do rato

assim que ele pôde dardejar

através das vedações dos jardins

a uma velocidade luminosa

a poeta cujo jeito para o negócio

tinha sobretudo a ver

com errância e melancolia

lembrou-se ainda

de um poema de joão miguel fernandes jorge

sobre comer a última lata de chouriço enlatado no texas

a poeta fez um ar confuso

e brindou o professor com um gélido silêncio

que ela esperou que fosse suficiente

para ele perceber

o professor puxou a gola do casaco para cima

e endireitou os ombros

a poeta pensou neste gesto em termos

de expressões vagamente sexistas

não raro aplicadas a treinadores de futebol

no seu pequeno país um pouco abaixo

da linha dos pirinéus

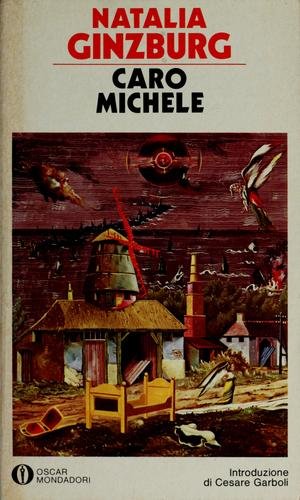

a poeta passou parte da adolescência em nápoles

e concede que às vezes pensa em certas situações

com uma violência desnecessária

pensa no mundo em termos

de enzo scanno e michele solara

a poeta entende racionalmente

que agora vive num mundo

mais civilizado do que esse

exceptuando quando não

noutro dia a meio de uma aula

o professor sentiu necessidade de apontar

que discordava do uso que a poeta

fazia da palavra errático

no quinto verso da segunda estrofe

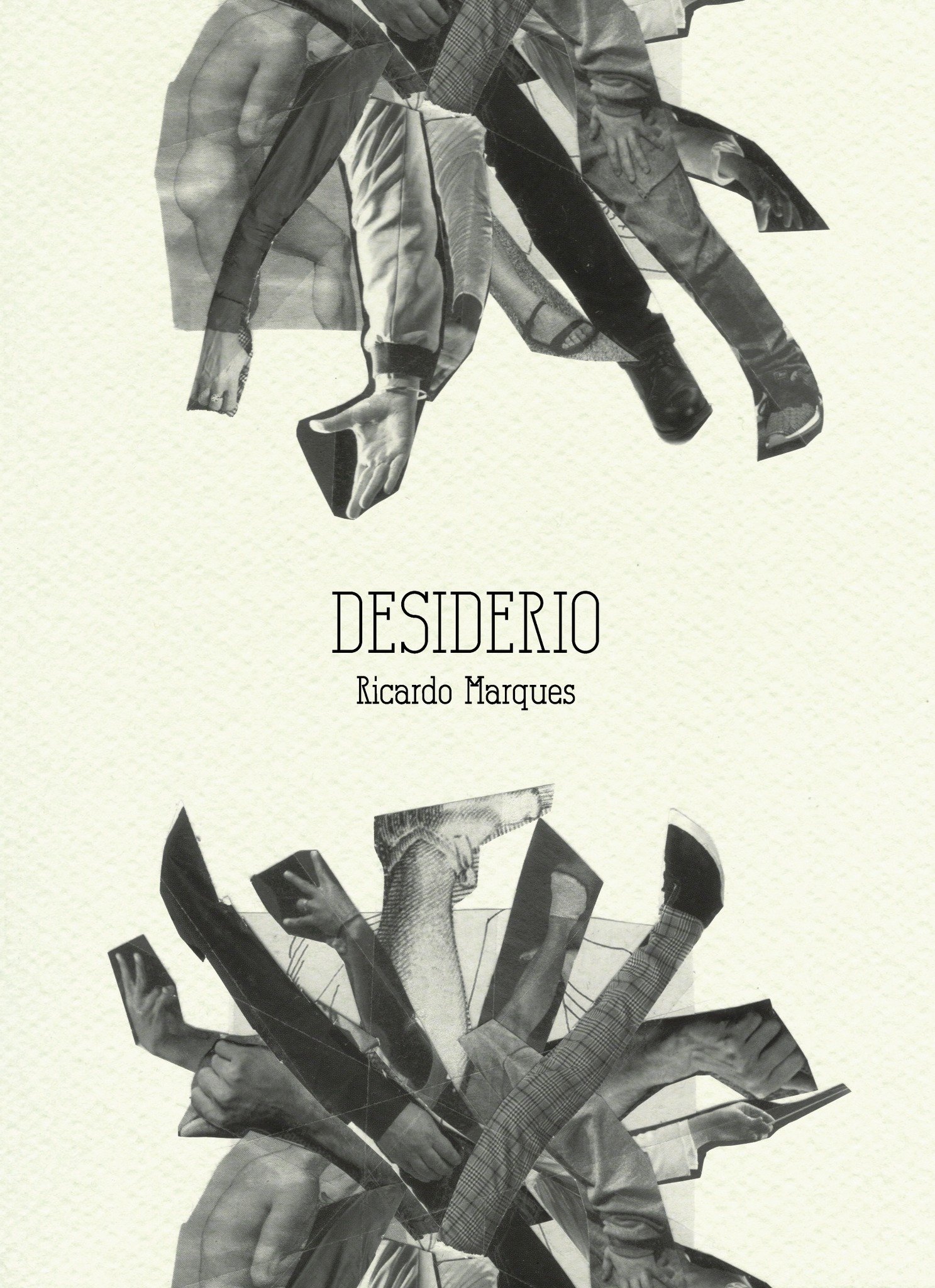

do terceiro poema do seu mais recente livro

o professor notou que era uma palavra

de conotações desnecessariamente negativas

a poeta queria ter respondido

que de vez em quando era preciso aturar

muitas coisas com conotações

desnecessariamente negativas

para chegar a um pouco de verdade e beleza

mas entendeu que esta resposta

seria talvez moralista

e comentou apenas

que era exactamente

por ser uma palavra negativa

que a havia escolhido

o professor declarou que

there was no need to get emotional now

over such a small thing

a poeta reflectiu

já quase no fim da sua paciência

que o professor ganhava a vida

a dizer a jovens adultos

que as palavras que escolhemos contavam

mas concedeu que este talvez

fosse um pensamento

um pouco passivo-agressivo

no elevador a descerem em direcção ao rés-do-chão

o professor aproximou-se demasiado da poeta

até o seu ombro se colar ao ombro dela

a mão dele pousada sobre a sua pasta

a poeta tornou a pensar na palavra errático

o professor olhou a poeta nos olhos

e comentou que as suas pupilas estavam dilatadas

posicionando-se diante dela

ele afastou uma madeixa de cabelo

de cima dos olhos dela

ela colou uma mão à parede e não se mexeu

lembrando-se da sua juventude napolitana

ocorreu-lhe que estavam

ambos no ângulo certo

para que apenas uma de duas coisas acontecesse

e concluiu com alívio

que seria uma joelhada fácil de desferir

um par de horas mais tarde o professor

enviou à poeta uma elaborada mensagem

que a poeta descreveria

embora concedendo

que não muito positivamente

como poesia erótica de mau gosto

sobre gatos e pupilas dilatadas

um pequeno mapa em quinze linhas

de uma fantasia sexual aborrecida e previsível

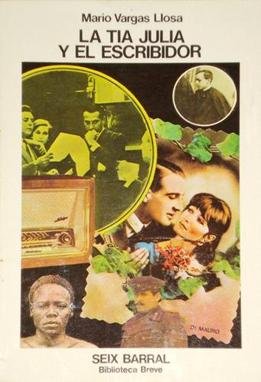

sobre dominador e dominado

caçador e caçado

que fez a poeta pensar

no imperialismo mal disfarçado da pax britannica

e naquele poema de alexandre o’neill

aquele em que todos estamos a pensar

a história da moral

durante várias semanas

a poeta ficou sem saber o que responder

quando finalmente confrontou o professor

ele alegou a ignorância dela

a sua falta de familiaridade

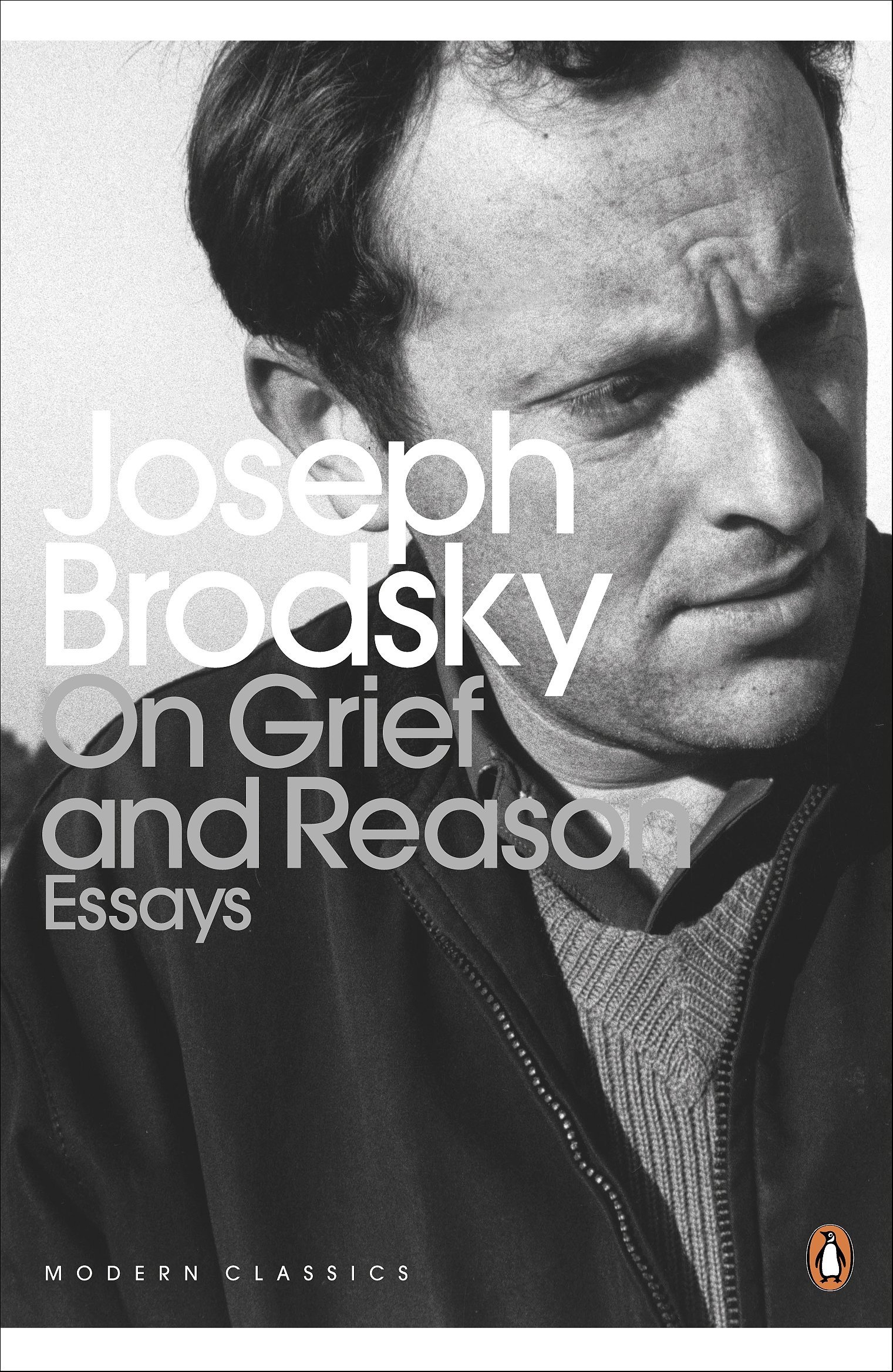

com baudelaire e murnau

com o erotismo expressionista

do centro e do norte da europa

para aceder correctamente ao significado inocente

e apenas puramente literário daquela mensagem

o professor chamou a poeta de má amiga

invocou a mulher os dois filhos

o empréstimo da casa

o casamento de vinte cinco anos

a poeta pensou que eram demasiados pormenores

para uma mensagem tão idiota

ponderou o quão mediocremente distante se sentia

em tudo aquilo dos poemas de amor

orgulhosos e solitários de hilda hilst

até das falhas da sua própria

má imaginação melodramática

e veio-lhe à memória sobretudo

aquele verso de um poeta grego

em que ele diz que dá força

passar tempo com os mortos

quando os vivos não chegam

pensou por fim que já não valia a pena explicar

àquele homem

como para ela não existiam

significados literários puramente inocentes

sobretudo não se havia baudelaire e murnau

lá pelo meio

que há palavras que quando usadas

mesmo nas situações mais confusas

mesmo naquelas que nos deixam mais perplexos

exigem de nós apenas estar disposto

a morrer ou a matar

uma coragem quente e simples

de viver à deriva de um sopro

com uma clareza que é sempre

necessária e difícil

para todos e qualquer um

Amsterdão, Outubro de 2017

Oxford, 28 de Janeiro de 2022