Porque não há nota de segunda-feira esta semana

/Os dez leitores que seguem este blog terão reparado que mantemos uma rubrica chamada “Notas de segunda-feira”. O que essa rubrica é suposto ser ao certo ainda estamos a tentar descobrir, mas a ideia geral é que todas as semanas um dos editores escreve uma nota mais ou menos leviana sobre o seu fim-de-semana, ou sobre algo que o captivou recentemente. Esta semana calhava-me a mim escrever a nota semanal. Este texto serve para justificar porque não o fiz.

Eu até que estava bem lançado. Tinha duas ideias para o texto, planeava escrevê-lo no sábado, deixá-lo repousar, lê-lo no domingo, descobrir que aquilo era uma parvoíce pegada e escrever outro em nada melhor, e corrigir os muitos erros e gralhas na terça, depois de os demais editores da Enfermaria me darem na cabeça. Este é o método de escrita que apurei nos últimos tempos, e acho-o extremamente eficiente. Mas algo inesperado e totalmente fora do meu controlo tomou conta do meu fim-de-semana e arrumou o meu cuidado plano na gaveta do esquecimento. Mas já lá chegamos.

Tópico 1 para a nota de segunda-feira que não chegou a ser escrita: Succession (2018)

A minha primeira ideia era escrever sobre a série Succession, https://www.imdb.com/title/tt7660850/?ref_=nv_sr_1). Acabei de ver a primeira temporada esta semana, e é soberba. Criada por Jesse Armstrong, um dos argumentistas de Thick of it, uma das minhas séries preferidas dos últimos anos, tem em comum com esta o humor negro e a arte de bem praguejar. É uma espécie de King Lear moderno: o patriarca da família Roy, o poderoso CEO de uma das maiores empresas de media do mundo, um misto de Trump e Murdock e excelentemente representado por Brian Cox, celebra o seu octagésimo aniversário, e os filhos posicionam-se para o suceder. O problema é que o pai não tem a mínima vontade de se reformar. Sim, claro que é um comentário à actual situação política (i.e, Trump e acesso ao poder que dinheiro e influência compram; nas minhas notas para o texto comentei “faças o que fizeres, não uses esta expressão”), mas é também um drama profundo, extremamente bem escrito, e com actores que certamente vão ganhar prémios a torto e a direito. Fui lá ter através deste texto na The New Yorker, que é muito melhor do que o meu texto seria: https://www.newyorker.com/culture/on-television/succession-reviewed-an-irresistible-family-power-struggle-told-through-soap-and-satire

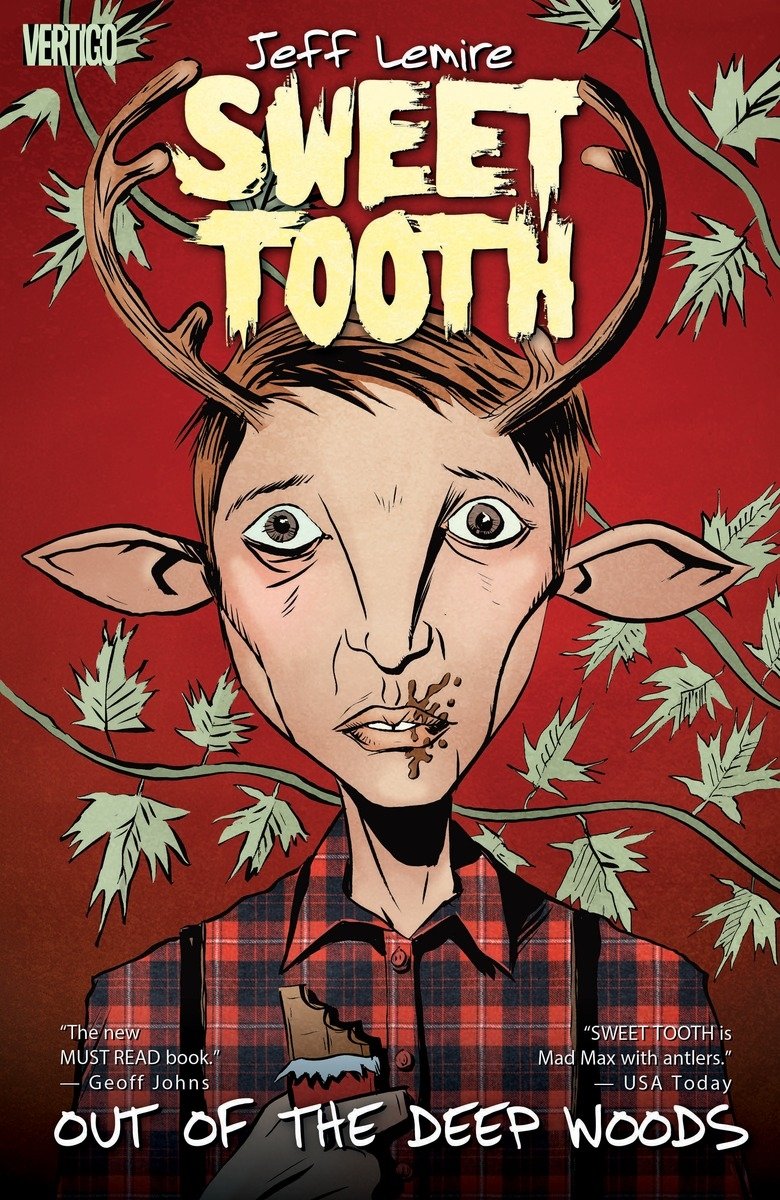

Tópico 2: Sweet Tooth (2009-2012), de Jeff Lemire

Jeff Lemire (n. 1976) é um escritor e desenhador de banda-desenhada canadiano e, desde que li a graphic novel[1]Essex County, no princípio deste ano, que estou apaixonado pelo seu trabalho. Essex County é uma colecção de contos em torno de uma comunidade rural no Canadá. As histórias são minimalistas e contidas, bem como o registo gráfico, interligadas de formas nem sempre óbvias. É talvez o livro mais comovente que li no último ano. Mas não era sobre esse livro que queria escrever, mas sobre a colecção Sweet Tooth, que Lemire escreveu e desenhou, e que foi publicada entre 2009 e 2012. Descrita pelo autor como “Mad Max meets Bambi” (com claras influências de The Road, de Cormack McCarthy), conta a história de um rapaz “híbrido” (a imagem da capa é elucidativa), que tenta sobreviver num mundo em que uma peste incurável e inexplicável dizimou a maior parte da humanidade, e os sobreviventes vivem atormentados pela certeza de que é apenas uma questão de tempo até que também eles contraiam a doença. Uma leitura ligeira, portanto.

Os meus amigos sabem do meu “interesse excessivo” por um género de videojogo genericamente denominado RPG (não me vou alargar aqui sobre a definição do género, algo fluída; direi apenas que estes jogos costumam conter uma série de elementos em comum: o jogador controla uma personagem ou um grupo de personagens, através de uma narrativa complexa, as personagens evolvem ao longo do jogo, adquirem novas capacidades e características, que alteram a forma como podem interagir com o mundo). Depois de me ouvirem discorrer durante cinco minutos sobre os méritos artísticos de jogos como The Witcher 3 ou Persona 4, eles tendem a dizer, com visível curiosidade: Não te vais pôr a falar sobre jogos de computador outra vez, pois não? O que eu tomo por sinal de interesse, e prossigo, expondo as razões porque prefiro The Witcher 3 a Fallout 4 (pace João Bosco da Silva), ou o que torna Persona 4 tão especial – o Persona 5 é excelente, e muito melhor tecnicamente, mas falha em fazer-nos sentir em casa e ligar-nos ao mundo da narrativa, como o Persona 4 faz tão bem…

Chegamos então ao ponto em que os meus planos de fim-de-semana foram deitados borda fora, como um pirata insubordinado lançado para um mar infestado de tubarões. Aconteceu-me isto:

Não vou abusar da paciência dos leitores da Enfermaria. Direi apenas que Divinity: Original Sin 2 é um RPG excelente. Tem uma qualidade de escrita, tanto nas missões principais como nas missões secundárias, como não via desde The Witcher 3. O combate por turnos, de alta complexidade táctica à la X-Com, é fantástico, e encoraja a criatividade: por exemplo, hoje descobri que, se congelasse o solo sob o qual está um inimigo a sangrar, é possível que ele escorregue no seu próprio sangue congelado e perca a vez. É um jogo de uma audácia rara em termos do nível de agência que confia ao jogador: o jogador não gosta de uma personagem central e decide matá-la por capricho? Muito bem, o jogo permite fazê-lo, e foi concebido de maneira a que fosse possível a narrativa continuar, apesar de uma peça essencial estar em falta. Poderia continuar a discorrer sobre os méritos do jogo, mas não o vou fazer – quero antes ir limpar o sebo ao Bispo Alexandar.

Isto vem totalmente a despropósito, mas reli o Four Quartets este fim-de-semana. É ainda mais belo do que me lembrava.

Para acabar o post com uma mensagem positiva: aos dois leitores com menos de quarenta anos que lêem o blog eu digo: jovens, digam não às drogas e vão jogar Divinity: Original Sin 2. Ou ver Succession. Ou ler os livros acima mencionados. Ou simplesmente ler bons livros. Sim, isso é capaz de ser o melhor.

[1] Qual a tradução correcta de graphic novel? Romance gráfico?