'Hoje não' de Ana Margarida Matos

/Ana Margarida Matos, Hoje não, Chili com Carne, 2021 (banda desenhada). O livro foi vencedor da oitava edição do concurso “Toma Lá 500 Paus e Faz uma BD!” organizado pela editora Chili com Carne

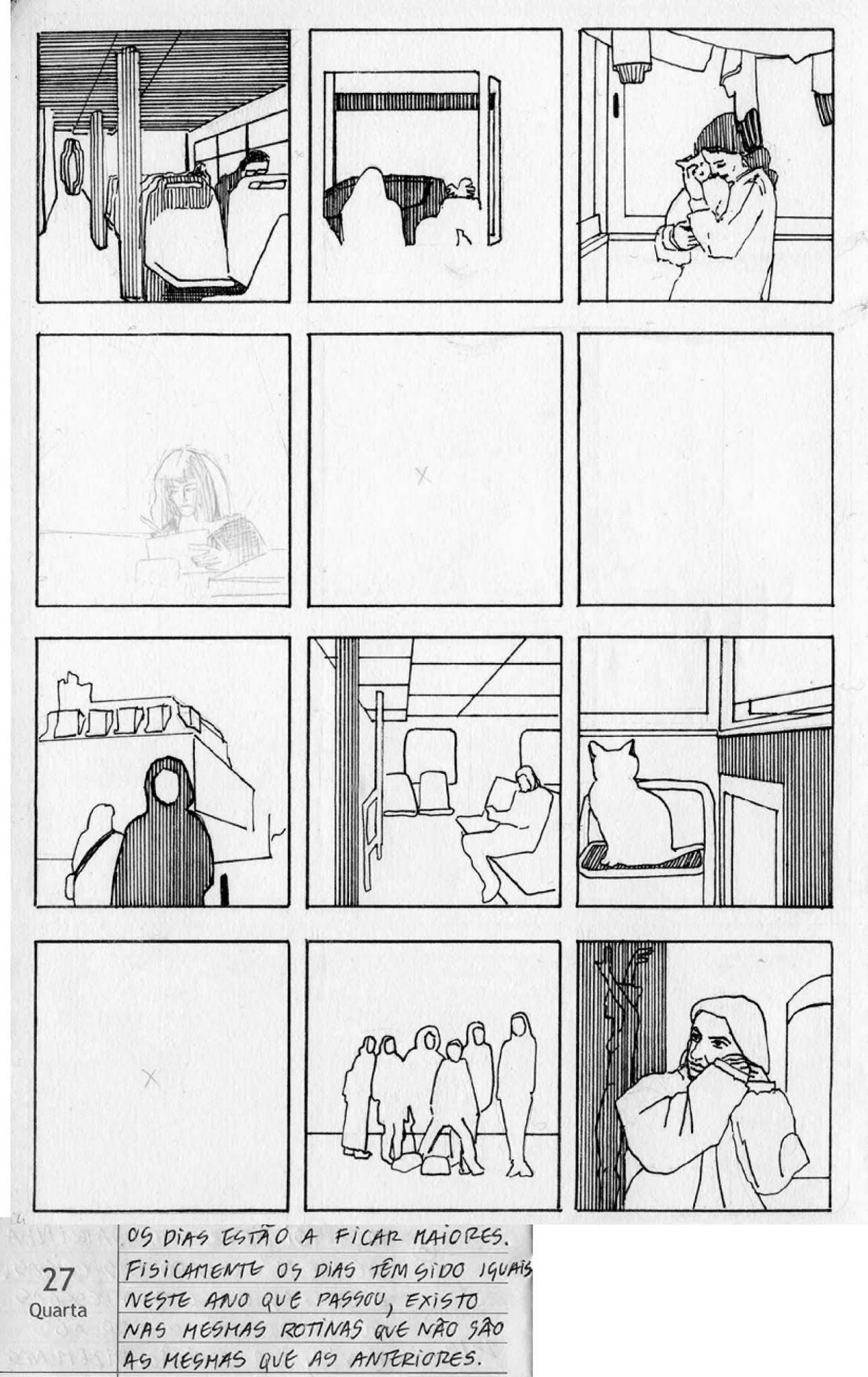

Um diário da pandemia? Não propriamente. Uma encenação de um diário. Cada dia capturado no confinamento de uma página por meio de uma imagem (ou conjugação de imagens) e um verbete diarístico. Os mecanismos narrativos são a conjugação destes elementos – imagens, marcadores textuais, uma data – e as dinâmicas da sequencialidade – como os dias se relacionam entre si.

*

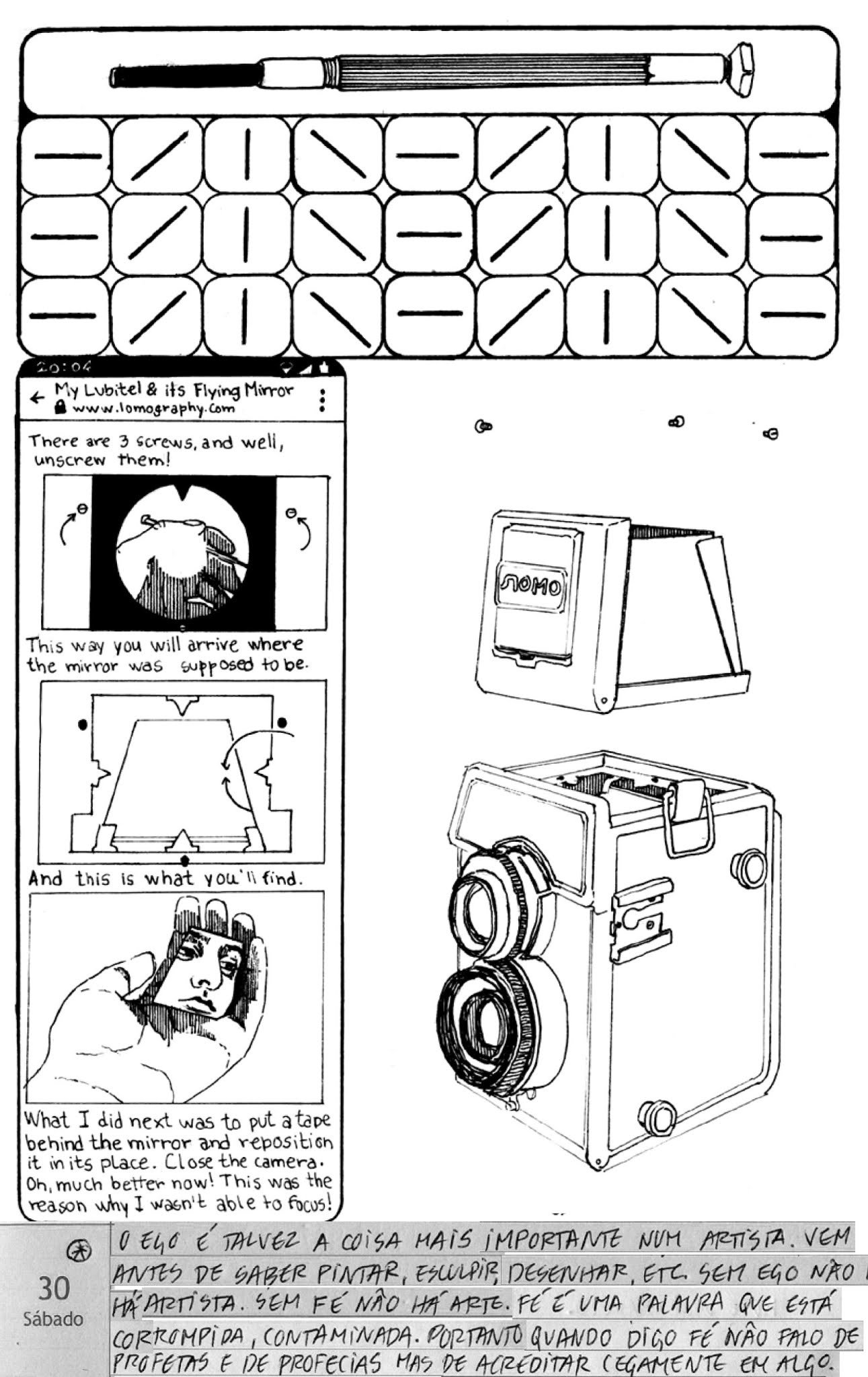

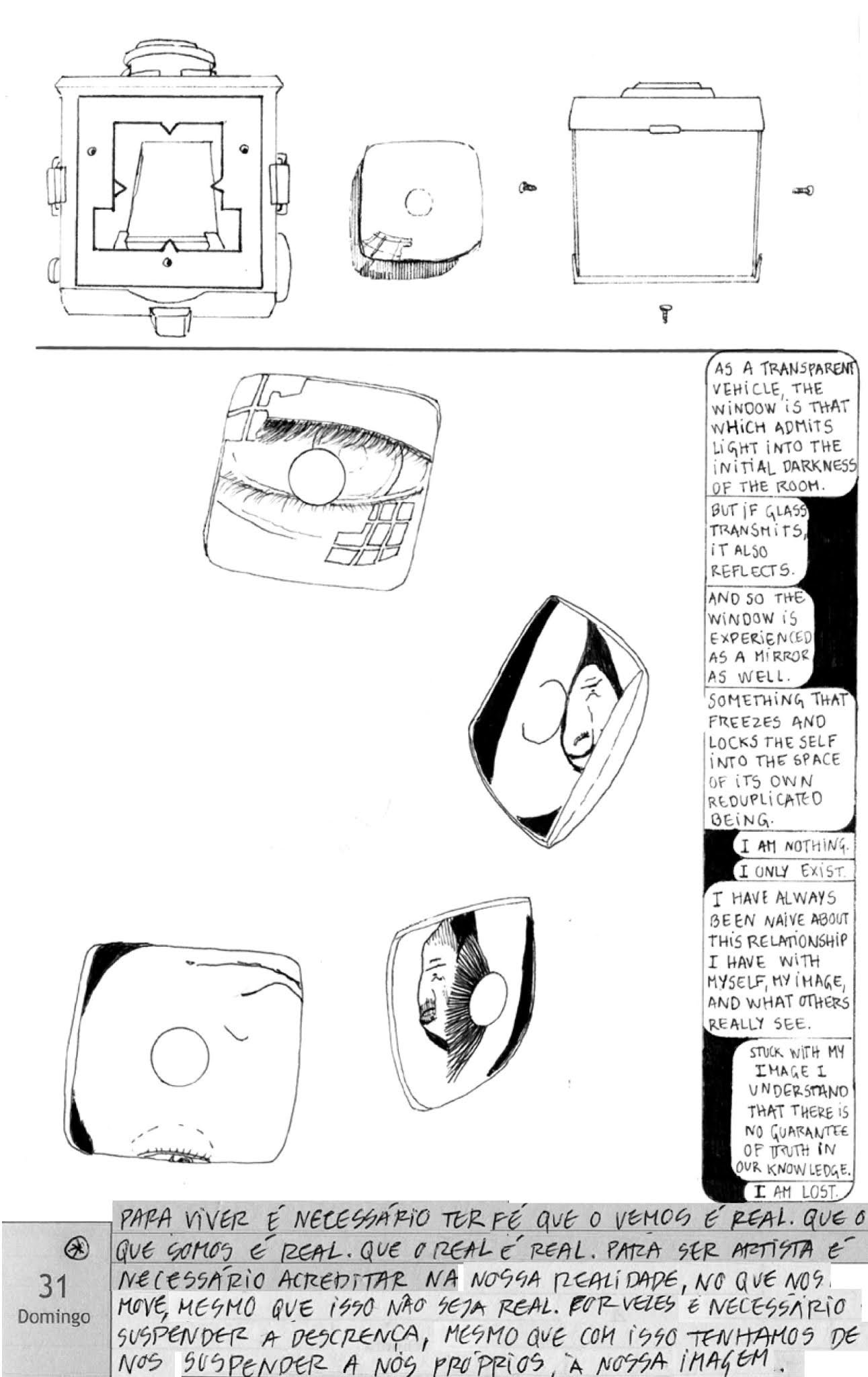

A pandemia, o sentimento de estar preso num mesmo lugar, num mesmo dia, imposto pela perda de elementos referenciais distintivos, ansiedade em relação ao futuro académico e profissional (a voz que nos fala é a de uma estudante a terminar a licenciatura em Belas Artes), indagações/apontamentos sobre a natureza da arte, a procura e formação de uma entidade artística, o registo de uma dieta que a minha sensibilidade vegetariana não pode deixar de reprovar, estes são os temas encenados para nós no espaço confinado de cada página.

*

“Ingenuidade” é uma palavra traiçoeira. Sim, algumas observações são óbvias, “ingénuas”. Mas a maioria das nossas palavras são óbvias ou ingénuas. A nossa reacção à notícia do aumento do número de mortes diárias é óbvia, o sentimento de apreensão de um estudante de licenciatura prestes a entrar no mercado de trabalho é óbvio. A nossa previsibilidade é um bilhete de entrada num espaço partilhado. Mas se por um lado os marcadores textuais nos guiam para lugares públicos, as representações visuais encenam experiências mais específicas: a íntima curiosidade do artista que explora o espaço quotidiano e procura maneiras de o representar. O livro vive sobretudo desta tensão entre uma realidade partilhada, previsível (“mais uma bifana ao almoço”, “o Chega saiu-se bem nas eleições”, etc.), e a intimidade do olhar artístico (continuamente à procura de reinventar/re-representar o espaço). E não há nada de “ingénuo” na encenação desta tensão: é um esforço deliberado, complexo e inventivo, e o resultado é uma obra ao mesmo tempo pessoal e partilhada, empática e íntima.